大きな虫歯の神経保存の難しさ

- 2025年1月11日 09:00

- 歯内療法日記

これだけは知っておいた方がいいこと その1

「歯の神経はなるべく取らない方がいい!」

昔から神経保存のことは書いていますが、個人的には神経のある歯と神経の無い歯では歯の価値が大きく違うと感じており、極論を言えば神経を取ってしまうと歯の価値は半分以下と考えます。

またこれも極論ですが、歯の神経を取った歯というのは一生持たないものが殆どで、中期的に見ても細菌感染による腫れ、咬み過ぎ・歯ぎしりによる歯根破折などが優位に起こりやすくなります。

ですから、長く自分の歯で噛みたい患者さんはなるべく神経は取らない方がいいと思います。

神経は取らない方がいいのですが、やはり大きな虫歯などでは術者が頑張っても結果が伴わいことも多々あります。

今回のケース以前ブログにさせて頂いたケース

大きな虫歯治療と歯髄保存(直接覆髄) - EE DENTAL_Blog

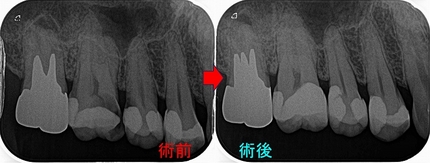

大きな虫歯を

レジン充填にて治したのですが、

年末に大きな痛みが出てしまったそう。。。

年明けに来院してもらい電気歯髄診断を行うと

6番反応なし、5番正常反応 ということで右上6が原因で痛みが出てしまったと思われます。

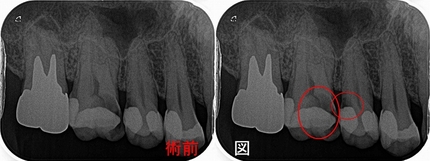

レントゲン

レントゲン所見的には差はないのですが、たぶんここから待つと根尖病変が出来骨が溶けてくるので

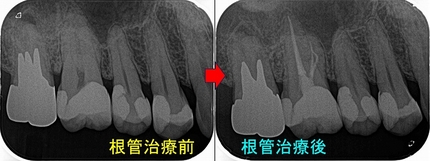

患者さんに神経を取る必要があることを説明し、根管治療を行うことに

口蓋根の神経が1塊で取れてきましたが、神経は死んでおり出血もなく白濁したような歯髄

*健康な神経であれば少しピンク色したもう少し透明感のある色です。

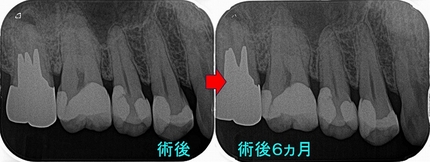

3mmの穴から4根仕上げ 1時間で根管治療+レジンコアまで

凄くMB根が湾曲していました。

次回、仮歯を入れて行きます。

最近は麻酔含め1時間半ほどあれば、上顎の大臼歯は1回法で治療が可能になってきました。

以前は抜髄でも時間的に2時間近くかかっていましたが、ニッケルチタンでクラウンダウンをしながら穿通する方法を習得したので、大幅な時間の短縮に繋がっています。

*ハンドファイルで穿通してからニッケルチタン使うと時間がかかり過ぎる。。。

1回で治療を終えると、消毒面など不安もあるかもしれませんが治療中の殆どの時間次亜塩素酸Naを入れっぱなしで治療しているので、普通の治療の何倍も時間消毒しながら治療しているので消毒時間は十二分に確保しております。

後、個人的には接着性のない仮蓋はなるべく使いたくないので、1回で根管治療を済ませ接着性のあるレジンコアでその日のうちにしっかり蓋を作ります。(仮蓋期間中に細菌感染することもあります)

因みに私は現在プロテーパーゴールドが主な感じのニッケルチタン構成です。

*プロテーパーアルティメットは全く使っていない(笑)

今回のケース患者さんが、「先生、すみません」みたいな感じだったのでこちらも「ごめんね、覆髄上手く行かなかった・・・」となりましたが、中には覆髄失敗で怒りはじめる人もいるのでそいう患者さんには二度と覆髄案(神経保護)は出しません。

再三、症状が出たら神経取る必要あること説明するんですが、都合の悪いことは忘れてしまうのが患者さん心理。。。

今回の患者さんは説明を理解してくれてて良かったです(笑)

- 購読

- Powerd By