ラッパ状に開いた根尖

- 2025年7月25日 09:00

- 歯内療法日記

歯内療法専門医を行っていると、再治療の頻度は非常に多いです。

ただ、正直に言うと根管治療するなら最初の根管治療で治療させてもらった方が費用対効果は非常に高いと感じます。

理由は再治療は最初の根管治療に比べ、医原性の問題と細菌による体の変化があるので

初回根管治療の成功率を越えられない。

今回のケース

患者さんは60代女性

2年前に根管治療を行った歯が痛む が主訴

話を聞くと、治療後から痛みが続いているとのこと

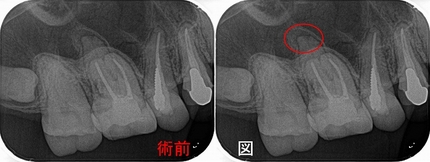

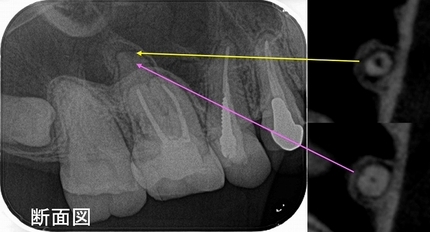

レントゲン

口蓋根が手付かずで根尖病変が見られます。

また、レントゲン所見的に

黄色丸のこの部分の所見にも違和感を感じる。

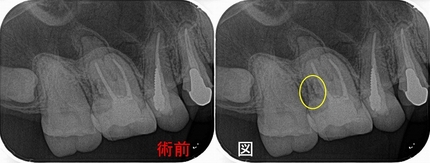

ということでCTで診察させてもらうと、パフォレーションのような所見

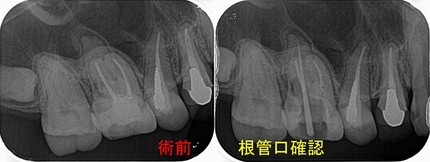

治療をスタートすると、

「あれ!?この歯の軸がレントゲンより傾いていないか!?」

本来口蓋根がありそうな所が探索され削られパフォレーションがありました。

レントゲン的にも近心側(歯の前より)に根管があるはず

過去の治療で髄床底は凸凹になっており、簡単には神経管の入り口は見つけれません。。。

顕微鏡で探索すること数分、これかな!?という穴を発見

パフォレーションもある為、電気長根管測定器の反応が安定しない・・・

と言うことで、本来の根管であるか確認の為にレントゲンを撮ると

OK、本来の根管発見!

1回目の治療でパフォレーションリペア(レジン)とMB2含めた4根管穿通&拡大&洗浄まで終了

1か月後の治療2回目

腫れはないが、痛みは2年前から続いており悪くなった感じはないが痛みは多少ある。

これなんですよね、痛みが長く続いていた歯というのは脳が痛みを記録している為に適切な処置を行っても痛みが引くのは時間がかかります。

最悪、非歯原性歯痛となると根管治療後薬物療法が必要になることもあります。

根管内は綺麗であった為、根管充填をすることに

*この辺りは痛みが引くまで待って根管充填する先生もいますし、私のように根管内が綺麗であれば治療を前に進める歯科医師もいます。

私は小林先生の名言「根管内が綺麗で(顕微鏡下)やることなかったら根管充填して様子見」を実践しています。

これでも開業以来、トラブって根管充填材を再び取ったことはありません。

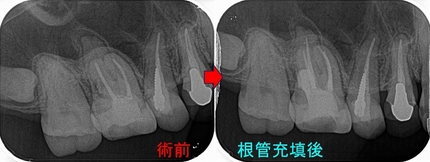

レントゲン

見つけた口蓋根が一見ショートしているように見えますが、

これは電気長根管測定器の限界というか・・・

歯の長さは電気を使って計測するのですが、この計測ポイントは

歯の長さの計測ではなく、神経管の最も細い部分を計測します。その細い部分を最狭窄部分といいこの部分が根の先端付近になるのでこの部分の電気値を測定しています。

通常の神経管の多くは鉛筆の先のように先細りになっており、その鉛筆の先の一番細い場所を根管充填の際の終末点とします。

ただこの歯

CTで見ても根の先がラッパ状に広がっており黄色線の部分よりピンク線の部分の方が細いので

電気での計測ではこの場所を終末点として計測します。

経験上、多くの場合抜髄(初回根管治療)ではこのようなケースは少ないのですが、

根尖病変(膿)があるような歯だと根尖、根管内に変化が起こりこのようなことが起こります。

ですから、先に書いたように初回根管治療より2回目以降の根管治療の成功率が低くなるわけです。

歯内療法専門医なので、このような悪くなった歯を担当するのですが、正直

「1回目の治療から来てくれていたら・・・」とは毎回思います。

歯というのは歯を失った方、根管治療で困った方は

歯の治療の重要性を知ってくれるので、次回から歯の問題は一番に相談してもらえるのでその点は難しさを患者さんに話して良かったなと思う部分はあります。

今回のケースも

パフォレーション部の治癒と根尖病変の治癒が両方揃って成功となり歯の保存ができます。

ただ、2年も痛みが続いていると病変は2か所治っても、脳が記録した痛みが取れないこともあり、この場合はペインクリニックでの投薬治療が必要となります。

歯の治療ってホント、誰に最初に治療してもらうかが非常に重要だと思います。

*偉そうなこと言っていますが、私は普通レベルの歯内療法専門医です。

- 購読

- Powerd By