歯内療法専門医の新旧診断法

- Posted by: eedental

- 2020年8月14日 09:09

- 歯内療法日記

患者さんは40代の女性

何度か治療しているが治らず2年以上前から膿が出るとのことで、

CBCTがある歯科医院へ転院そこでCBCTを撮り、

これは歯内療法専門医の歯科医院で治療した方がいいと説明され、

EEデンタルを紹介してもらい来院

奥歯の神経管は複雑でまず治療する前の【診断】が重要です。

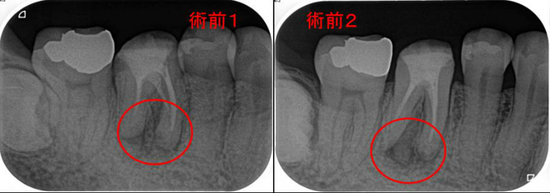

CBCTがなかった時代は角度を変えてレントゲンを2枚撮り

術者の頭の中で歯の形を想像する。

すると

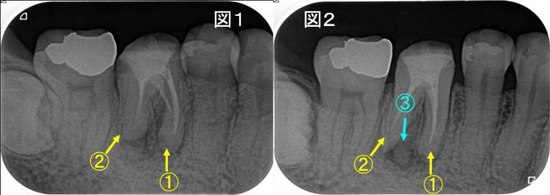

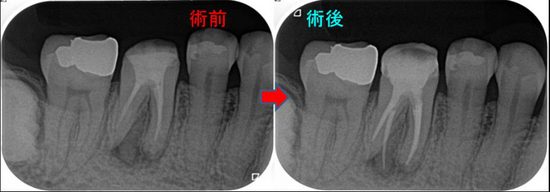

図1では根の数が2本に見えますが、

図2では②の陰に隠れた神経管③が確認できます。

また③の隠れた神経管は手づかずで治療している痕がなく、ここが腫れの原因と考えられます。

たぶん、この神経管を探して治療すれば治るだろうと推測していました。

が、

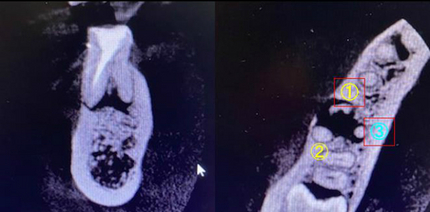

CBCTでは、

病変の位置大きさから、①、③が最近感染していることが分かり、

更に、神経管の太さや湾曲も分かる時代です。

ですから、

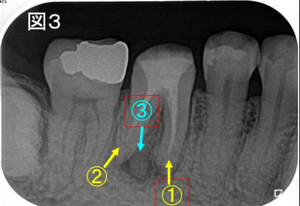

③同様に①も丁寧にやり直す必要があると分かります。

逆にいえば、②の根管は感染していないので、それなりのケアですみそう。

今回のようなケースは年に何本もあり、専門医であれば過去の経験から

「あ、このパターンね」と大体分かります。

ただ、このパターン 非常にリスキーで

・③の神経管が非常に分かりにくい場所から出てくる(壁やパフォ起こしそうな場所)

・③の神経管の軸がかなり外開きで①、②の神経管の軸とはかなり方向が異なる

・神経管の湾曲度がかなり大きい場合もあり、NI-TIファイルを折りやすい

など経験に当て始めます。

レントゲンで分かっても、手を動かしてきとんと感染源を除去出来ないと治らないので、

ある程度の「技術」というもは診断後に必要にはなります。

*宝探しの地図がCBCTで宝を探し掘る当てるのは人の技量ということです。

1回目に神経管を探し出し、2回目に膿が出なくなったのを確認し、

根管充填+レジンコア+仮歯まで

この後、半年程度仮歯で過ごしてもらいレントゲンで経過を見ていきます。

「治療前にまず診断を」というのを心掛けています(・∀・)ノ

- About

-

EE DENTALの

オフィシャルブログです!

- カレンダー

-

« 2020 8 » S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Archives

-

- カテゴリ

- 最近のブログ記事

- Recent Photos

- Tag Cloud

-

- オールセラミック ジルコニア 仮歯

- サーフボード

- ブログ

- レジン

- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ

- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ レジン

- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ レジン治療

- 歯内療法専門医 根管治療 マイクロスコープ 虫歯

- 歯内療法専門医 根管治療 感染根管 マイクロスコープ

- 歯内療法専門医 根管治療 感染根管 マイクロスコープ レジン

- 歯内療法専門医 根管治療 感染根管 顕微鏡歯科 マイクロスコープ

- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡歯科 マイクロスコープ レジン

- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡歯科 マイクロスコープ レジン治療

- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡歯科 レジン

- 歯内療法専門医 根管治療 顕微鏡治療 マイクロスコープ レジン

- 歯内療法専門医 根管治療専門医 マイクロスコープ レジン

- 3M ジルコニアクラウン セラミック

- AAE

- AAE アメリカ歯内療法学会

- AAE 根管治療 内部吸収

- 検索

- Links

- 購読

- Powerd By